美術家 木村吉邦のサイトです。

展示予定、過去作品の情報を公開しています。

2025.09.28

木村が空間構成とインスタレーションデザインを担当した展覧会です。

【会場】高松シンボルタワー マリタイムプラザ高松2階(香川県高松市サンポート2-1)

【期間】2025年10月3日(金)~ 11月9日(日)無休

2025.09.28

展示概要のテキストと、各展示物の解説を掲載しました。

【会場】群馬県中之条町 町内各所

【期間】2025年9月13日(土) - 10月13日(月・祝) 無休

2024.07.21

空間デザインの仕事に関連するメニューを追加しました。

2024.05.20

「わからない」人のための現代アート入門 藤田令伊 著 大和書房

現代アートのケーススタディとして中之条ビエンナーレが取り上げられ、2019年の「赤岩湯本家忍者屋敷」が紹介されました。

https://www.daiwashobo.co.jp/book/b10046307.html

2025.09.28

平等で公正な学び舎~理念的に正しい「読み・書き・そろばん」~

明治維新を契機に西欧から様々な思想が導入され、平等概念などの普遍的な正論が一般的な日本人にも認識されるようになった。しかし、それを本来の意味で正確に理解していたかどうかは別問題で、それまで持っていた自身の常識に当てはめようとして、攻撃的な独自解釈へ至る場合もあった。

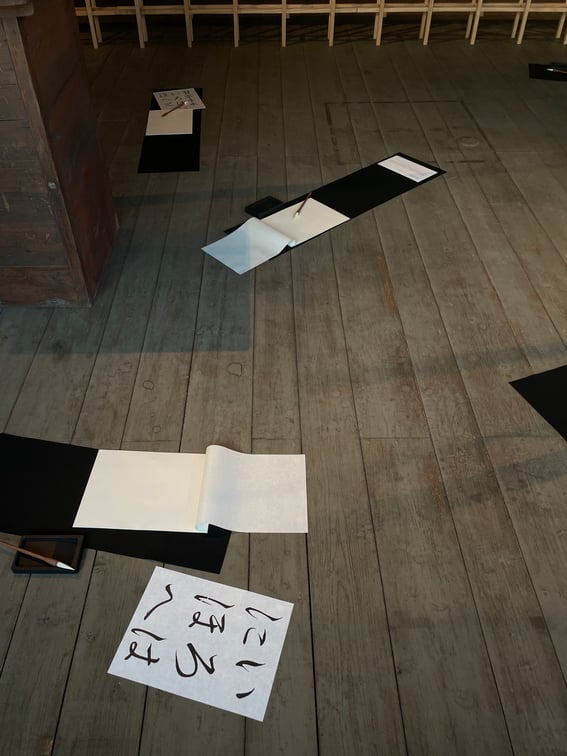

この作品では、不平等発生の原因を教室内の様々な要素に見出し、新時代にふさわしい究極に平等な教育の実践を試みた一派を想定した。似た意見を集団内で繰り返し共感するエコーチェンバー現象によって、「正しさ」を求めた主張が暴走した結果生み出される、奇怪で偏狭な学校教材を再現する。

An equal and fair school - The idealistically correct "Reading, Writing, and Abacus" -

The Meiji Restoration was a turning point, and various ideas were introduced from the West, and universally correct concepts such as the concept of equality came to be recognized by ordinary Japanese people. However, whether or not people understood it correctly in its original meaning is another matter, and there were cases where people tried to fit it into their own common sense that they had held up until that point, leading to aggressive and unique interpretations.

In this work, I imagine a group that found the cause of inequality in various elements within the classroom and attempted to put into practice the ultimate equal education appropriate for the new era. I recreate the bizarre and narrow-minded school teaching materials that are produced as a result of certain opinions going out of control due to the echo chamber phenomenon among peers.

連帯責任そろばん Joint responsibility abacus

中国から伝わったそろばんは、天2玉地5玉であった。これは中国の単位が16進数にもとづくものだったため、0から15まで示せるこの配置が便利だったからだ。10進表記が一般的である日本では不要な天1玉が省略され、明治期に天1玉地5玉の配置へ変形していった。その後昭和10年(1935)の小学校教科書改訂で天1玉地4玉が指示されたことを契機に現在の形が定着した。

連帯責任そろばんは、全ての学童が平等に計算能力を習得できるように考案された。個々のそろばんが連結されているため皆で動作を揃える必要があり、全員の答えが一致するまで何度でも計算を行った。

The joint responsibility abacus was devised so that all schoolchildren would have equal calculation abilities. The individual abacuses were linked together, and calculations were performed repeatedly until everyone's answers matched.

美文字養成装具 Training equipment for beautiful handwriting

1872(明治5)年に頒布された「学制」において、毛筆の学習は習字として学校教育に取り入れられた。教科書などの教育方針は、自由編纂期の模索を経て、1886(明治19)年に検定制度が導入された。

この装置は、美しい文字には近代国家国民としてふさわしい健全な精神が宿るという教育方針のもと、習字の正しい姿勢を維持する筋力を養成するための装具として考案された。竹ばねに連結された縄を両手首に掛け、ばねの反発力に抵抗しながら書写を行う。習字の成績が振るわない学童へ装具を用いた矯正を行い、全員が同じような美しい文字を書くまで繰り返し使用した。

The schoolchildren hooked the rope around both wrists and practiced calligraphy while resisting the spring's repulsive force. They repeated this exercise until everyone was able to write beautiful characters.

掛図 Wall chart

欧米では地図や博物図などの教材(教育掛図)を教室に掲示して授業に使用していた。日本へは西欧の教育制度を取り入れた明治期に導入され、それらを模倣したものが国内で作られるようになる。

この教室に掲示した掛図では、同じ考えや感情を繰り返し確認し合うことでエコーチェンバー現象に似た状況を示す素材が選択されている。鳥やカエルの群れでは、特定の鳴き声が頻繁に聞かれる場合それが「正しい」ものとして認識され、他の鳴き声が排除された同じ鳴き声が群れの中で反響する。

A wall chart in this classroom shows a selection of animals that create echo chambers.

固定席の無い教室 Classroom without assigned seats

明治期に教育の西洋化が行われた際、指導方法も江戸期寺子屋の個別指導から、教室に固定席を並べた一斉教授へと変化した。だが固定席は教室内の環境の差によって、いわゆる「当たり席」が発生してしまう。その不平等を解消するために、机と椅子による固定席を廃した授業が試みられた。一方で、学童が各自に床上の席を決めた結果、教師を顧みない場所を選択する者も現れ、現在で言う学級崩壊の状況に陥る場合があった。

In order to eliminate differences in the classroom environment, assigned seats were abolished.

2023.09.08

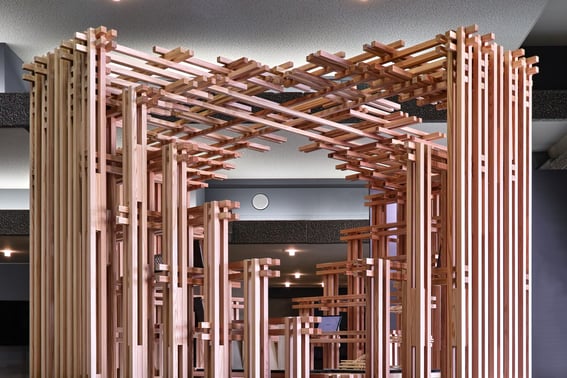

永劫の匱(はこ)

吾妻地域は中之条と信州上田を結ぶ街道沿いにあり、高崎へ向かう経路の結束点であった。またこの地域は軍事用の馬の生産地としても知られており、中世より各地の勢力が往来し、せめぎ合う場所であった。街道から離れた山里の赤岩地区では、そのため、戦乱で荒廃した地域からの避難民が流れ着くことも多かった。彼らは着の身着のまま、その日を暮らすことに精⼀杯であったが、一方でそれまで過ごしてきた普段の生活が無くなることへの不安を抱いていた。そこで、自分たちの日常を紡ぐためのささやかな祈りの場をつくることにした。

避難民の立場であるため資金はない。戦災で焼け残った住居の部材を持ち寄ったありあわせの材料を使い、建物とも言えない簡素な匱(はこ)をつくった。彼らが用いた木材は炎で焼かれ表面が炭化していた。現在の視点では、炭化層のできた木材は内部への酸素供給が断たれ、それ以上燃えにくい性質を得ることが分かっている。焼け残り材を用いた祈りの場は、偶然にも耐火性能を備えたシェルターのような役割を果たすこととなった。

逃れてきた人々は、自分たちの日常を破壊した災厄が遺したものを、自分たちの永続と再生の象徴として形にした。享和3年(1803)8月24日、赤岩地区全域を焼き尽くす大火事が発生した(安原繁安家所蔵「萬歳重寶帳」)。赤岩地区のほぼすべての建物が罹災する中で、祈りの場は、焼け落ちることもなく無事だったという。

永劫の匱(はこ)は、戦禍の焼け残り材を使用した自然発生的な祈りの施設。匱(はこ)とは、木製の大きな入れ物を意味している。炎で焼かれ表面に炭化層の形成された木材が偶然にも耐火性を有した構造となり、赤岩大火にも耐える祈りの場になったと想定した。それを今回、19世紀前半に再建された東堂の隣に設置する。

昨今の社会情勢を上州吾妻地域の歴史へ翻訳し、その状況の中に何か救いのようなものはないかと考えて制作した。

2022.11.14

木村がデザインを担当した木質空間が、

ウッドデザイン賞 2022 も同時受賞です。

新しい木造技術を未来へ継承し、

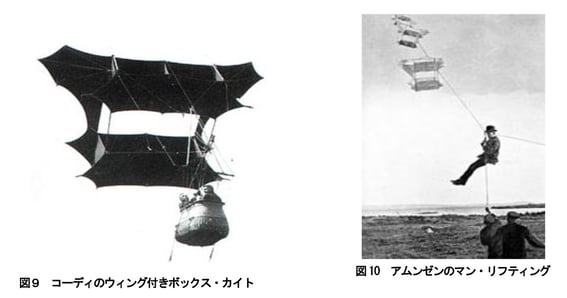

吾妻の空駕籠

凧の世界史14:日本の凧の会会報第93号 2017年6月より引用

このような知見を吾妻の人々が持っていたかは不明だが、試行の末に同様の発想を得た可能性もある。吾妻川の下流、渋川で上三原田歌舞伎舞台 文政2(1819)を建造した水車大工永井長次郎は、さまざまな機構を考案した「からくりや」として有名だった。ある時、折り鶴を模した飛行装置を試作するも滑走のみで終わったという。長次郎のこうした試みは、吾妻の人々に伝わっていたかもしれない。

永井⻑次郎が前橋藩の依頼で作った「万代橋」

kimurayoshikuni.com

kimurayoshikuni.com